またあの夢を見た。

東京本社の編集局。校閲センターの人たちが新聞を見ながらザワザワしている。その視線が一斉にこっちを向いた。自分が書いた原稿に誤りがあり、すでに新聞となって配達されていた後だった。「ああ、始末書書かなきゃ」「訂正記事はいつだそうか」――。

この春、東京本社運動部からイベントなどを扱う西部本社事業部に異動になった。入社して以来、28年間、編集局に所属し、原稿を作り、出稿する仕事をしてきた。夢に懐かしさも感じたが、記者時代に植え付けられた「間違ってはいけない」という意識が頭から離れられないのだろうか。

異動の前、同期の校閲記者から「校閲のサイトに外から見た原稿を書いてよ」と頼まれた。いつも迷惑をかけてばかりの部署のことをうまく書けるのだろうか。2カ月あまり、目をそらしていたが、夢に出たということは催促なんだと思い立ち、ようやくパソコンに向かっている。そういえば、記者時代に見る夢のほとんどが間違えたというものだった。

30年近く前、初めて支局に配属される時、上司から「文章は下手でもいいから、事実関係だけは間違うな。それが新聞の一番の信頼だから」というはなむけの言葉をもらった。以降、間違いには注意をしていたつもりだが、時には思い込みがあったこともあるし、チェックをする際に読み飛ばしたこともある。

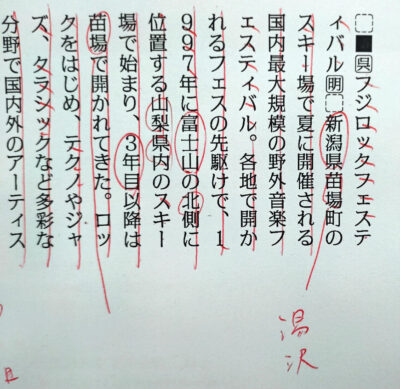

記者の大部分を過ごした運動部は、原稿を書くスピードが勝負であり、数字も頻繁に出てくる。業界的に言えば「地雷(間違い)が多い」ところだ。当然のように、左打者を右打者と間違えたり、大リーグのホワイトソックスとレッドソックスが入れ替わっていたり、時には会社の偉い人の肩書が違っていたこともあった。校閲から指摘されてかろうじて修正が間に合ったこともあるが、訂正記事も重ねた。

実は校閲記者の枠で入社した。日本語は得意ではなかったが、いろいろ調べることは好きだったし、多方面の勉強ができると思っていたが、校閲削減の波にのまれて1年で放出された。校閲の仕事は当時と今とでは、量、質ともに雲泥の差があり、元校閲記者と名乗るのも恥ずかしい。

当時はインターネットはなく、原稿に書かれている事実関係を調べるには、辞典や過去記事だけ。過去記事にしても検索できるデータベースはなく、資料室の切り抜きに頼るしかなかった。しかし、今では調べようと思えば、インターネットでほとんどのことにたどりつける。量にしても、新聞紙面上の原稿だけでなく、ニュースサイトの原稿もあるので比較にならない。

たとえば、海外のサッカーなどの試合の原稿を出稿したところ、海外のホームページの写真と見比べて、「原稿は右足となっているけど、この写真では左足なんだけど」と指摘されたり、ある大会の出場回数については「この選手は一度、棄権しているから回数に入らないのではないか」などと過去の記録をすべて洗い出してくれたりしたこともあった。

考え方は人それぞれで違うけど、記事は一期一会だと思っている。一度、新聞として出てしまえば取り消したり、修正したりすることはできないし、毎年、同じ大会を取材しても決して同じ記事にはならない。間違った時は訂正記事を出しているとはいえ、間違った記事を読んだ人がその訂正記事まで目を通しているとは限らない。

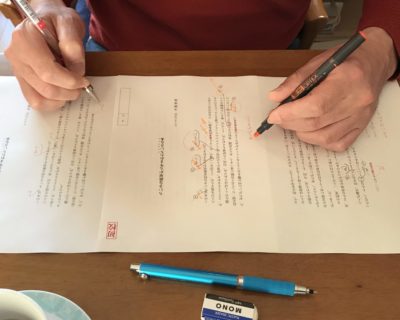

原稿を書く側だった我々にとって校閲の存在はどういうものだろうか。時には間違いをグサリと指摘されることもあれば、時にはより分かりやすい文章にするために相談に乗ってもらうこともあった。言葉で表現するのは難しいけど、「安心」という太鼓判を押してもらえる心のよりどころなのかもしれない。そういえば、出稿した原稿が「校了」になるまで画面をじっと見つめていた。

ちょっと褒めすぎたかもしれない。でも、新聞において校閲がない世界は考えられない。もし、なくなったら怖くて原稿が書けないかもしれない。書けたとしても、不安がつきまとうだろう。間違ってはいけないという「校閲の心」は記者の深層心理から離れることはない。

きっと、これからも同じ夢を見続けていくだろう。

【西部事業部・百留康隆】