読めますか? テーマは〈辞書編者〉です。

目次

新村出

しんむらいずる

(正解率 29%)

1955年初版発行の「広辞苑」編者。今日は広辞苑60歳の誕生日だ。第6版予約特典付録「広辞苑一日一語」は5月25日の語として「誕生日」を掲げている。なお、広辞苑は固有名詞も多数載せるが「新村出」は採録していない。「大辞林」「大辞泉」には出ている。

(2015年05月25日)

選択肢と回答割合

| あらむらいずる | 3% |

| しんむらいずる | 29% |

| にいむらいずる | 68% |

大野晋

おおのすすむ

(正解率 78%)

「古典基礎語辞典」(角川学芸出版、2011年刊)編者。他に「角川必携国語辞典」「岩波古語辞典」などの編集に携わった。著書「日本語練習帳」(岩波新書)はベストセラーに。

(2015年05月26日)

選択肢と回答割合

| おおのしん | 14% |

| おおのすすむ | 78% |

| おおのひろし | 8% |

松井栄一

まついしげかず

(正解率 38%)

1972~76年初版刊行の「日本国語大辞典」(小学館、全20巻)の中心編者。著書に「国語辞典にない言葉」「出逢った日本語・50万語」など。祖父は「大日本国語辞典」(冨山房)を手掛けた松井簡治。

(2015年05月27日)

選択肢と回答割合

| まついしげかず | 38% |

| まついてるいち | 18% |

| まついひでかず | 44% |

上田万年

うえだかずとし

(正解率 55%)

100年前、「大日本国語辞典」(冨山房、1915年から刊行)を松井簡治とともに出した。これは「日本国語大辞典」(小学館)のもとになった。新村出は広辞苑初版の序文に「恩師」と記している。作家、円地文子(ふみこ)の父。

(2015年05月28日)

選択肢と回答割合

| うえだかずとし | 55% |

| うえだかめとし | 27% |

| うえだばんねん | 18% |

見坊豪紀

けんぼうひでとし

(正解率 27%)

「三省堂国語辞典」(1960年初版)の編集主幹を務めた。新語、俗語、誤用の類いも積極的に採用する方針で知られ「広辞苑にない言葉は三省堂国語辞典を引けばある」と言われることもある。

(2015年05月29日)

選択肢と回答割合

| けんぼうごうき | 27% |

| けんぼうたけのり | 46% |

| けんぼうひでとし | 27% |

◇結果とテーマの解説

(2015年06月07日)

この週は「辞書編者」。5月25日が広辞苑初版発行60周年の日であることから設定したテーマです。

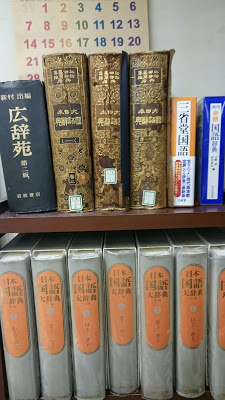

広辞苑は毎日新聞東京本社校閲職場に14冊もあり、他の辞書を圧倒しています。個人で持つ電子辞書の広辞苑も含め、仕事で広辞苑のお世話にならない日はないと断言できます。一般の人にとっても、広辞苑のブランドは知れ渡っていると思われます。

しかし、実は新聞校閲初心者にとって必ずしも使いやすい辞書とはいえません。例えば新聞では基本的に常用漢字表にのっとっていて、それ以外の漢字は言い換えを提案したりルビを付けたりしているのですが、広辞苑の見出し語では常用漢字表内字かそうでないかの区別がつきません。大辞林、大辞泉や多くの小型国語辞典では、小さい「×」など何らかの記号が付いているのでそれらは常用漢字表にはないと分かります。

もっとも、一般的な利用者にとってはそれは大した欠点ではないでしょう。他にも広辞苑には仕事上の不満はあるのですが、それでも職場にたくさん備わっているというのはステータスの表れです。原稿で何か直したいことがあって出稿元と協議したいとき「広辞苑に書いてある」「広辞苑にもない」というのは説得材料の一つになるのです。また、日本新聞協会用語懇談会の専門委員を務めた金武伸弥さんの「『広辞苑』は信頼できるか――国語辞典100項目チェックランキング」(講談社)は、刺激的なタイトルですが、広辞苑に対し20の辞書のうち4位と高い評価をしています。

さて、よく利用されている広辞苑ですが、その表紙などに印刷されている「新村出」の字は目にしても、その読みは半数以上が分かっていないことが今回明らかになりました。

この週で最も正解率が低かったのは「見坊豪紀」です。前述の「『広辞苑』は信頼できるか」のランキングで1位に輝いた「三省堂国語辞典」の編者としてその筋では有名で、NHKの「ケンボー先生と山田先生」というドキュメンタリーで取り上げられたり本になったりしたのですが、やはり名前は難読でした。ちなみに「『広辞苑』は信頼できるか」にはこうあります。

新聞・出版界など辞書をよく利用する人たちの間には、「『広辞苑』にない言葉は『三国』(三省堂国語辞典)を引けばある」という話が冗談まじりに交わされている

「知ってか知らでか」のように、どの辞書も採用していない語句が入っている

次に「松井栄一」さん。目もくらむような大辞典である「日本国語大辞典」(小学館)に第1版、第2版とも中心となって携わった方。念のためいえば、同辞典はいま日本で唯一の大型国語辞典であり、広辞苑、大辞林、大辞泉は「中型国語辞典」という位置づけです。なお第1版の編集顧問に「新村出」、編集委員に「見坊豪紀」の名があります。

日本国語大辞典の母体になったのが「大日本国語辞典」(大の位置が変わっただけですね)。これは今回出題した「上田万年」と、松井栄一さんの祖父「松井簡治」の共著となっています。しかし松井栄一さんの「出逢った日本語・50万語――辞書作り三代の軌跡」(ちくま文庫)所収の「松井簡治と『大日本国語辞典』」には上田万年のことは一言も触れられていません。もしかしたら上田万年は名前を貸しただけなのでしょうか。それはともかく、上田万年は国語学を少しでもかじったら必ず目にする名前と思います。

それにしても国語学者には難読の名前が多いですね。「大野晋」さんは最も読めていますが、ベストセラーも出し、マスコミにたびたび出た有名人だからでしょう。「晋」は安倍晋三首相など「しん」が多いので、読みそのものは易しいとはいえないはず。そのほか「新明解国語辞典」を作った山田忠雄の父「山田孝雄(よしお)」、「時枝文法」で知られる「時枝誠記(もとき)」も、読みを知って「そうだったのか」と驚いた名前です。

広辞苑に話を戻すと、以上の人名のうち時枝誠記、山田孝雄、上田万年、松井簡治は引けば出てきます。「新村出」は見出し語にはありませんが、奥付に略歴として出ていました。見坊豪紀(1992年没)らはまだ最新の第6版(2008年)には載っていません。今後の改版で載ると思いますが、いずれにせよいつまでも紙の辞書が存続してほしいと願っています。