読めますか? テーマは〈工芸〉です。

目次

堆朱

ついしゅ

(正解率 35%)

朱色の漆を厚く塗り重ねて、そこに模様を彫り込んだ工芸品。堆の字は訓で「うずたか(い)」、音読みで「堆積」のタイが知られているが、ツイとも読む。その少ない用例の一つが堆朱だ。黒い漆の場合は「堆黒(ついこく)」。

(2014年01月27日)

選択肢と回答割合

| すいしゅ | 21% |

| たいしゅ | 44% |

| ついしゅ | 35% |

截金

きりかね

(正解率 39%)

「切り金」などとも書く。金箔(きんぱく)、銀箔などをさまざまな形に細かく切り、これらを貼って文様を表す技法。平安時代に仏画や仏像の装飾として発展した。なお「切り金」には貨幣の一種や江戸時代の債務弁済の手続きを示す別の意味もあり「きりきん」「きりがね」などと読む。

(2014年01月28日)

選択肢と回答割合

| きりかね | 39% |

| せっきん | 16% |

| たいきん | 45% |

七宝焼

しっぽうやき

(正解率 96%)

金属工芸の技法の一つ。銅や銀などの下地にガラス質のうわぐすりを焼き付けて模様を描き出すもの。七宝は仏教でいう7種の宝物のこと。なお愛知県あま市に「七宝町」があり、七宝焼づくりが盛んだが、そこから「七宝焼」という名称が生まれたのではなく、逆に町名を七宝焼から取ったようだ。

(2014年01月29日)

選択肢と回答割合

| しちほうやき | 4% |

| しっぽうやき | 96% |

| しっぽやき | 0% |

螺鈿

らでん

(正解率 82%)

貝殻の真珠色に光る部分を漆器などに飾り付けたもの。海堂尊(かいどう・たける)さんの小説が原作のドラマ「チーム・バチスタ4 螺鈿迷宮」に使われている。

(2014年01月30日)

選択肢と回答割合

| らさい | 6% |

| らせん | 12% |

| らでん | 82% |

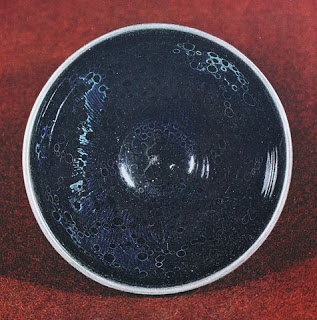

窯変

ようへん

(正解率 73%)

陶磁器が窯で焼かれるうち、炎やうわぐすりなどの関係で、色や模様に予期せぬ変化が表れること。最近出た三省堂国語辞典第7版ではこれに加え「人やものが思わぬ変化を見せること」の用法も載せている。陶芸の世界で悠々自適だった細川護熙元首相は一転、東京都知事選に立候補した。まさに窯変か。

(2014年01月31日)

選択肢と回答割合

| かまがえ | 20% |

| かまへん | 6% |

| ようへん | 73% |

◇結果とテーマの解説

(2014年02月09日)

曜変天目茶碗(藤田美術館蔵)