読めますか? テーマは〈平仮名成立〉です。

目次

京都市「中京区」

なかぎょうく

(正解率 81%)京都市の区。二条城や本能寺などがある。平安時代の有力貴族、藤原良相(よしみ)の邸宅跡から、最古級の平仮名が大量に書かれた9世紀後半の土器が見つかった。平仮名成立過程の資料は少なく、画期的な発見という。

(2012年12月10日)

選択肢と回答割合

| ちゅうきょうく | 14% |

| なかぎょうく | 81% |

| なかみやこく | 5% |

草仮名

そうがな

(正解率 57%)草書体の万葉仮名のこと。これがさらに崩れて平仮名になった。「藤原有年申文(ふじわらのありとしもうしぶみ)」(867年)などに見られる。これはまだ漢字の形を色濃く残す。しかし今回、京都市中京区で見つかった最古級の平仮名は現在の平仮名にぐっと接近している。

(2012年12月11日)

選択肢と回答割合

| くさがな | 34% |

| くさかりな | 9% |

| そうがな | 57% |

真名

まな

(正解率 73%)漢字のこと。「真字」とも書く。正式な字という意味合いで、仮名に対して用いられる語。仮名は文字通り「かり」の字とされ、平仮名は「女手」ともいわれた。ただし女性のみが仮名を書いていたわけではない。漢字は「男手」。12月12日は「漢字の日」で、今年の漢字が発表される。

(2012年12月12日)

選択肢と回答割合

| しんみょう | 21% |

| しんめい | 6% |

| まな | 73% |

高野切

こうやぎれ

(正解率 41%)古今和歌集の現存最古の写本。高野山に伝わり「伝紀貫之筆」とされるが、紀貫之が生きた後の11世紀に書かれた。平仮名は10世紀初めの古今集編さんの頃に完成。高野切は平仮名の書の美しさを極めた名品中の名品といわれる。

(2012年12月13日)

選択肢と回答割合

| こうやぎり | 46% |

| こうやぎれ | 41% |

| たかのきり | 13% |

无

む

(正解率 51%)無いこと。「既」などを構成する部首とされる。この草書体が平仮名「ん」となった。「ん」はいろは四十七文字に入らず、50音図の中にもあるようなないような微妙な位置づけだ。无は「む」や「な」の読みとしても用いられたが、発音が似た「ん」に転用された。

(2012年12月14日)

選択肢と回答割合

| おん | 19% |

| き | 30% |

| む | 51% |

◇結果とテーマの解説

(2012年12月23日)

この週は「平仮名成立」がテーマでした。

|

| 石川九楊著「日本書史」(名古屋大学出版会)より |

ところで皆さん、平仮名という言葉について書くときどう表記していますか。「ひらがな」か「平仮名」か、はたまた「平がな」か。平仮名についての本の題名はほとんど「ひらがな」となっています。出題者も実は「ひらがな」という表記の方が好きです。しかし問題は「かな」だと前後の別の「かな」とまぎれてしまいやすいことです。いまそう書いたようにカギカッコをつけるという方法もあるのですが、それもややうっとうしい。というわけでここでは「平仮名」という表記で統一させていただきます。

この週は京都市中京区で発見された「最古級の平仮名」のニュースをもとにした出題でした。平仮名がテーマなのに漢字を意味する「真名」を出しましたが、この言葉は仮名が誕生しなければありえないので、このテーマから外れるものではないと思います。正解率73%のうち「ははーん、今日が漢字の日だから真名だな」と解説を読む前にぴんときた方は相当な漢字通でしょう。

しかし「草仮名」57%は、専門用語とはいうものの、もう少し上がっても不思議ではないと思いました。仮名が草書体の漢字から生まれたので、その「草(そう)」かと見当がつけば、言葉は知らなくても正解できたかもしれませんから。

どういう漢字がどういう仮名になったか、その対照表は学校かどこかでご覧になったことがあると思います。 しかし全部覚えているという人はまれでしょう。たとえば「ん」はどの漢字からきたか分かる人はどれくらいいるでしょうか。

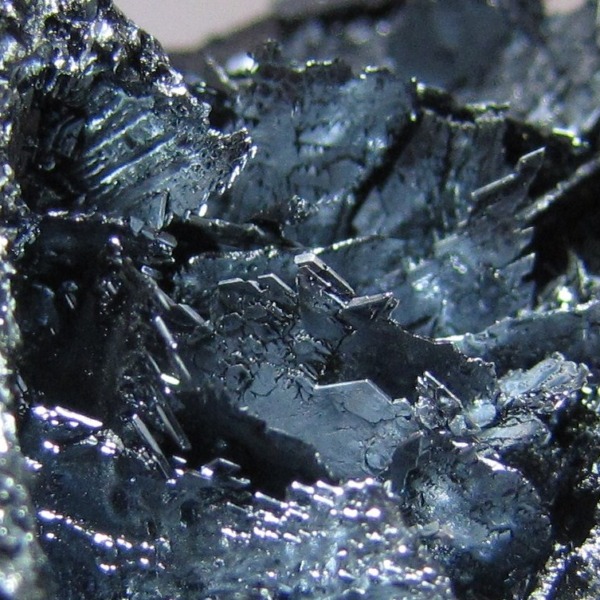

答えは「无」。しかし当然ながら、漢和辞典で「无」の字を引いても「ん」は読みとしては載っていません。「ん」が无から成立したとしても、无という漢字クイズの読みとしては成り立ちません。そこで「む」を正解にしました。「南無阿弥陀仏」などの「無」の代わりに「无」を使う例は珍しくありません。ただ、写真(紀貫之が書いたと伝わる「自家集切」)を見る限りでは「む」より「ん」の方が近いような気もします。

なお「ん」については「ん 日本語最後の謎に挑む」という本(新潮新書)が出ています。一冊本ができるほど「ん」は謎と魅力にみちた存在なのですね。

写真に使った「日本書史」には「高野切」についての詳しい解説もありますが、高価なので購入には「ひらがなの美学」(新潮社「とんぼの本」)がおすすめです。やはり石川九楊さんの著作。この方は書家ですが、日本語、日本文化に関する旺盛な著述活動でも知られています。今回のテーマと関係ない蛇足になりますが、「日本書史」には校正に関する記述がありますので引用します。奈良天平時代の写経についてです。

「『人間は間違う』という前提で、これを生業(なりわい)にする校生という職をつくり、校正という仕事が重要視された。人間は間違う、それゆえいかに間違いを回避するかの組織をつくったのである。これにひきかえ、現在のインターネットにおいては校正が制度化されておらず、厖大(ぼうだい)な誤情報がとびかっている」

当ブログでは誤情報を流さないよう気をつけたいと思います。