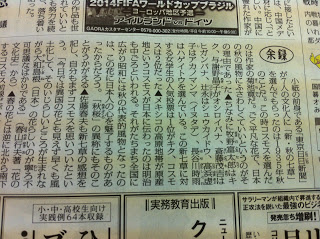

読めますか? テーマは〈相撲〉です。

目次

相撲節会

すまいのせちえ

(正解率 61%)奈良・平安時代に天皇が観覧した相撲。各地から力士を召し集めて競わせた。NHK大河ドラマ「平清盛」にも出てきた。相撲の語源は古語の「すまふ(争ふ)」からといわれる。

(2012年11月12日)

選択肢と回答割合

| さがみのふしえ | 12% |

| すまいのせちえ | 61% |

| すもうじんく | 27% |

手数入り

でずいり

(正解率 56%)横綱の土俵入りのこと。「手数」は普通「てかず」「てすう」と読むが、相撲用語の「でず」は「わざ」という意味。しかし「土俵入り」の方が分かりやすいため毎日新聞ではほとんど使われていない。

(2012年11月13日)

選択肢と回答割合

| てかずいり | 37% |

| でずいり | 56% |

| てすういり | 6% |

極め出し

きめだし

(正解率 77%)相撲の決まり手の一つ。相手の差し手などを両腕でしめつけて押し出す。常用漢字表では「極める」を「きめる」と読ませないため新聞では仮名書きにするが、町なかでは「月極駐車場」などの看板で広く使われている。

(2012年11月14日)

選択肢と回答割合

| きめだし | 77% |

| きわめだし | 11% |

| しめだし | 13% |

三所攻め

みところぜめ

(正解率 60%)相撲の決まり手。内掛けで相手を攻めつつ、もう片方の膝をすくうように抱え、体を浴びせながら倒す技。「技のデパート」といわれた舞の海が得意にしていた。

(2012年11月15日)

選択肢と回答割合

| さんしょぜめ | 26% |

| みしょぜめ | 14% |

| みところぜめ | 60% |

本割

ほんわり

(正解率 72%)優勝決定戦ではなく元々予定されている取組のこと。大相撲では個々の取組のことを「割」という。日馬富士が横綱に昇進したため、九州場所千秋楽では久々に横綱同士の割が作られる。

(2012年11月16日)

選択肢と回答割合

| ほんかつ | 8% |

| ほんわり | 72% |

| もとわり | 21% |

◇結果とテーマの解説

(2012年11月25日)

2009年に一度このテーマを扱いましたが、その中で最も正解率が低かったのは「楽日」の40%。「楽日決戦」などの見出しをよく使う私たち新聞人にとって衝撃的な数字となりました。