先日「LINE NEWS」の方々に毎日新聞の校閲部について説明させていただく機会がありましたが、それに際し、何人かの部員に仕事のやり方などについてアンケートをとりました。

校閲をする上で心がけていることから校閲を志望した理由まで、人によって違いが出ておもしろかったのでこちらも紹介したいと思います。

【まとめ・斎藤美紅】

目次

校閲をする上で心がけていることは?

◆原稿を読む上では、一文字一文字がその文章の中で日本語として適切にあるか、事実として適切であるかを見逃さないこと。

(入社11年目Y)

◆訂正だけは出したくないと思って仕事をしている。

自分が訂正を出してしまうと、その日読んでくれる読者だけでなく、(形として残るため)後世の人もがっかりさせてしまうかもしれない。

新聞に載っている情報は正しいと思ってもらえるように品質を維持していきたい。

(入社6年目K)

指摘部分の伝え方で注意していることは?

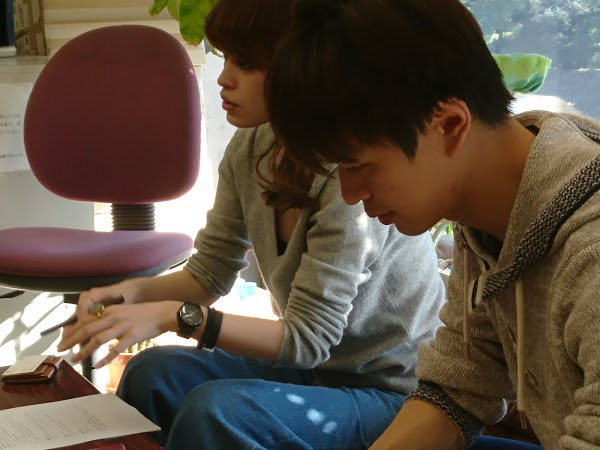

◆エビデンスをなるべく多く持って行った上で、決して決めつけないこと。

伝え方次第で直せるもの、直せないものは大きく違ってくる。原稿を書いた側の気持ちを常に考えながら、こちらの帰結させたい方向をなるべく固めた上で話をしに行くようにしている。

(Y)

◆できる限り書き手を尊重するが、誤りがある場合は一つだけでなく複数のものにあたるようにする。

「○○でも△△でもこうなっていますが……」と指摘すると直ることが多い。

(K)

◆信頼できる資料の原本またはコピーを持っていく。

「○○という資料もありますが、いかがでしょうか」などと記事を尊重した言い方をする。

(入社6年目M)

個人的なルールは?

◆「疑わしきは罰する」。モヤモヤするくらいなら、調べのつかないデータの原本をもらいに行ったり、「根拠はないがあやしい気がするが大丈夫か?いちゃもんレベルですみません」と言いながら聞きに行ったりする方がよいと思っている。

(Y)

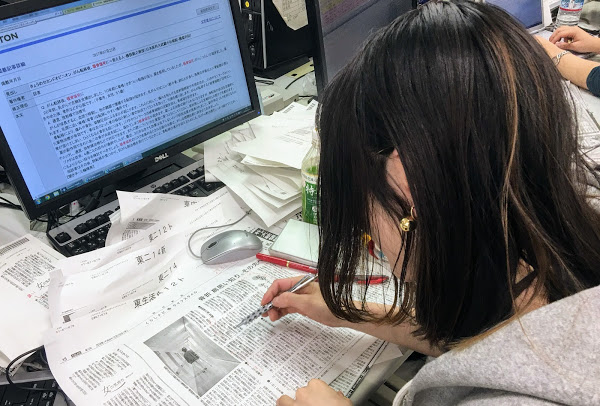

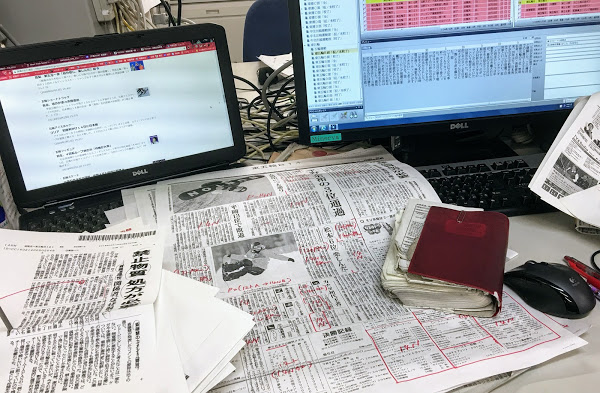

◆優先順位を付けること。新聞校閲は締め切りまで時間がほとんどなく、常に時間に追われている。本当はじっくりと読みたいのだが、悲しいことに早版で初校、調べ、大刷り校閲全てをじっくりこなせたということはほとんどない。

限られた時間の中でまずは一発訂正になるもの(固有名詞の間違い、見出しの間違いなど)をチェックし、締め切りが来た後も、細かいところを調べたり大刷りを何度も読んだりして、できるだけ多くの人に「きれいな商品」を届けられるようにする。

(K)

◆ペースを乱すとケアレスミスが増えるので、急いでいる時もできるだけペースを崩さないことを念頭に置いている。

(M)

やりがいを感じた瞬間は?

◆昨年5月。毎日新聞の一面の看板コラム「余録」の原稿に、こうあった。

日本書記には7世紀、天智天皇が端午の節句に「走馬」を見学したという記録が残る。

日本書記→日本書紀と直そうとしたが、それよりこの記録は本当にあるのだろうかと思った。

日本書紀は今、インターネットで全文を読むことができるので、「天智」の項を調べてみた。「走馬」という言葉はない。では「走馬」の言葉が出てくるのは誰の御代だろうとコツコツ読んだ。ない。

それからどうにかして、「走馬」が「続日本紀」の「文武天皇」の御代にあることを発見。日本書紀と続日本紀の原文を筆者の元に持って行き、「余録」はこう直った。

続日本紀には8世紀初頭、文武天皇が端午の節句に「走馬」を見学したという記録が残る。

これにはやりがいを感じた。すごく頑張ったから。

(Y)

◆ものすごい忙しさの中で決定的な誤りを見つけて訂正を防げた時。

(K)

◆ギリギリでミスに気づけたときは「よかった!」と思う。早い段階で気づけているほうがよいのですが。

(M)