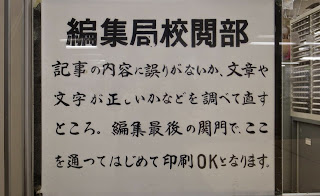

校閲として、赤字直しを入れることの多い特定の言葉というのがあります。

毎日新聞の用語基準で注意喚起している表現の中でも、よく使われ、かつよく”間違える”言い回しと言えるでしょうか。

今回は、その中から、五つを選んでまとめてみました。

目次

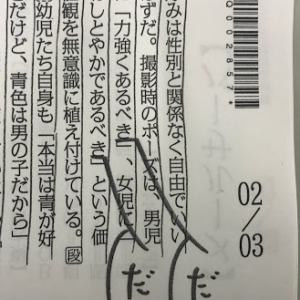

べき。

「〜べきである」という意味の表現を「べき。」と終わらせるような表記は一般によく見られますが、文法的には適切と言えず、新聞では避けています。頻出する言い方なので、毎日のようにどこかの原稿で直していると言っても過言ではありません。

【直したい表現】「…べき。」→○「…べきだ。」 ◆「べき」は「べし」の連体形で、終止形ではないから、文をこの語で止めるのは避ける。「べし」ならよいが文語なので「べきだ」「べきである」とするのが望ましい— 毎日新聞・校閲グループ (@mainichi_kotoba) 2013, 11月 10

「べき」は文語の助動詞「べし」の連体形なので、普通の文章で「べき」で文を終えると文法的におかしくなります。

終止形の「べし」か、「べし」では硬く感じるときは「べきだ」「べきです」などとしています。

直したい表現…べき。→…べき...

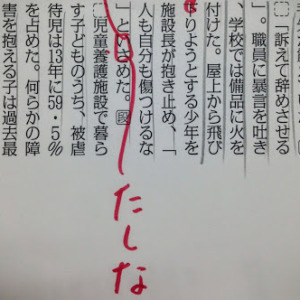

いさめる

この言葉遣いに本来は目下から目上という立場の制約があるということを意識していない人は意外に多いのかもしれません。ほとんどの辞書が「多く」「主として」目上に対して使うと記していますが、昨今は目上から目下へも穏当な伝え方が多くなったせいで不自然な感じが薄れてきたのかな、などと想像したりもします。

【直したい表現】「(部下を)いさめる」→○「たしなめる」「戒める」 ◆「いさ(諫)める」は本来目下の者が目上に忠告すること。「忠臣が主君をいさめる」などの場合に使う— 毎日新聞・校閲グループ (@mainichi_kotoba) 2013, 9月 16

佳境

たいていの辞書は「興味を感じさせる場面」「景色のよい所」(大辞泉第2版)といった意味しか記していませんが、大辞泉はデジタル版の最近の更新で「『年賀状仕分け佳境』のように、ある状況の頂点・最盛期をいう使い方が目立ってきている」と補説をくわえました。この用例は内容的に新聞から採ったもののようにも思えますが、毎日新聞では以下のように基準を明確にしています。

【注意したい表現】「佳境」⇒「佳境に入る」「佳境を迎える」は、最も興味深い、面白い場面になること。「佳」は「よい」「美しい」意味だから、「救援活動が佳境を迎えた」など単なるヤマ場の意味では使わない— 毎日新聞・校閲グループ (@mainichi_kotoba) 2013, 5月 3

「選挙戦も佳境」という言い方は、おかしいという人が優勢でした。辞書をみても、はっきりとプラスの意味を持たせる場面以外で軽々しく使うのはためらわれます。また佳境に至るプロセスも重要である気がします。...

過半数を超える

よく考えたら確かに変なのですが、つい使ってしまう言い方の典型でしょうか。語感としては違和感が少ない上、さまざまな選挙記事でしょっちゅう出てくることもあり、わかっているはずなのに見逃してしまいそうになることもしばしば。うっかりの多い要注意表現の一つです。

【直したい表現】「過半数を超える」→「半数を超える」「過半数に達する」— 毎日新聞・校閲グループ (@mainichi_kotoba) 2012, 12月 16

漢字の専門家、笹原宏之・早稲田大教授の講演を聴く機会がありました。全体的にとても面白い話でしたが、ちょうど衆院選が終わったばかりということもあり、次の報告に特に興味をそそられました。by MASA 政策が似通った同姓同名の人たちが...

追撃

スポーツのほか、経済関連でも企業の攻防などに絡んで原稿の段階でよく出てきます。しかし、たいていは「追い打ちをかける」という本来の意味と違う文脈で書かれるため、紙面にはほとんど残りません。実際によく使われるようになっている「優勢なほうを追い落とそうとすること」(三省堂国語辞典第7版)という語釈を加える辞書も出てきていますが、今のところ少数派です。

【注意したい表現】「追撃」⇒「敗走する敵・劣勢にある敵を追いかけて更に攻めること」が本来の意味。スポーツなどで、先行する相手を攻めるような場面では、「追い上げ」「猛追」などと書く— 毎日新聞・校閲グループ (@mainichi_kotoba) 2013, 5月 17

by きっちん

テレビでたまたま35年前のアニメ「機動戦士ガンダム」の再放送を見ました。「ザンジバル、追撃!」の回です。ザンジバルというのは、ガンダムに乗る主人公アムロたちの敵軍の宇宙戦艦。そこに乗り込むのは、アムロのライバル、シ...

こちらもどうぞ